福島の子どもたちの甲状腺がん発生数

事故から5年目に入った2015年5月18日に福島県「県民健康調査検討委員会」が開催され、新たな甲状腺がん発生数が発表された。この資料をもとに、発生数の推移を整理すると、以下になる(注1)。

2011年:悪性ないし悪性疑い15人(手術実施15人:良性結節1人、乳頭がん13人、低分化がん1人)

2012年:悪性ないし悪性疑い56人(手術実施52人:乳頭がん51人、低分化がん1人)

2013年:悪性ないし悪性疑い41人(手術実施32人:乳頭がん31人、低分化がん1人)

2014年:悪性ないし悪性疑い15人(手術実施5人:乳頭がん5人)

この数値について、当日配布された「福島県県民健康調査検討委員会甲状腺検査評価部会」の「中間取りまとめ」(注2)には「甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い」(訳者による強調、以下同)と認めながら、過剰診断(症状がないのに検査することによってがんがみつかる)の「可能性が高い」と述べている。また、「被ばくによるものかどうかを結論づけることはできない。(中略)被ばく線量がチェルノブイリ事故と比べてはるかに少ないこと、事故当時5歳以下からの発見はないことなどから、放射線の影響とは考えにくいと評価する」という結論を出している。そして手術する必要はないと示唆するかのように「乳頭がんであればその生物学的特性から定期的な経過観察という選択肢もあり得る」と述べているが、これまでに手術した子どもたちの74%にリンパ節転移、4%(2人)に肺転移という事実は述べられていない(注3)。

事故前の子どもの甲状腺がん罹患率については、県民健康管理調査の中心人物である鈴木眞一氏が「100万人に1〜2人程度」と述べていた(注4)。疫学専門家の津田敏秀氏(注5)は「日本全国の0歳から19歳の年間甲状腺がん発生率(2003年〜2007年)を根拠にして100万人中3人と設定」し、事故後の福島の子どもたちの甲状腺がん発生率と「外部比較すると、11.80倍と統計的に有意な多発が示され」ているという。「さらに極端な過小評価を引き出す仮定をしたとしても4.07倍と、すでに統計的有意な明瞭な多発」だと指摘する。

ウクライナの子どもたちの甲状腺がん発生数

「放射線の影響とは考えにくい」理由を、「被ばく線量がチェルノブイリ事故と比べてはるかに少ないこと、事故当時5歳以下からの発見はないこと」だとする県民健康調査検討委員会や甲状腺検査評価部会の主張は正しいのだろうか。また、「乳頭がんであればその生物学的特性から定期的な経過観察という選択肢もあり得る」という評価の妥当性を探るには、チェルノブイリ事故による小児甲状腺がんの実態を知る必要がある。

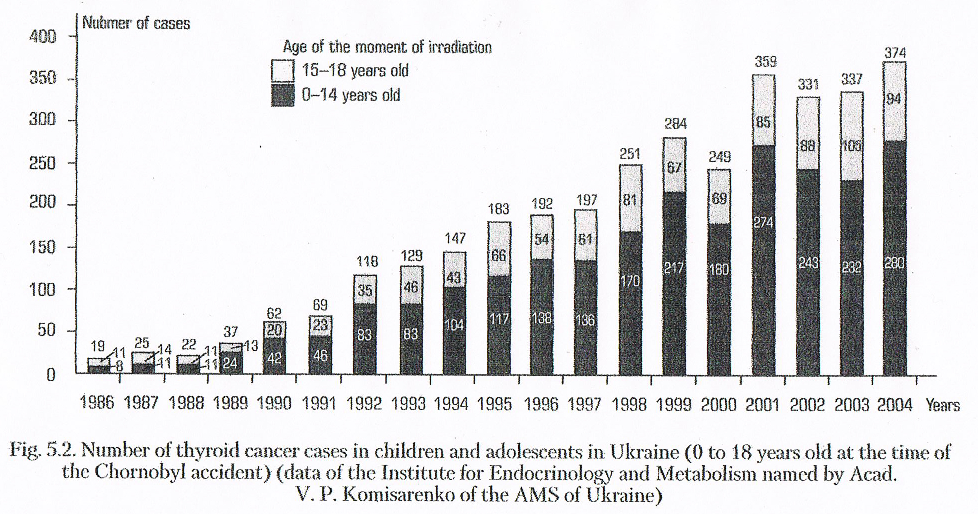

以下は8—5—8で紹介したウクライナ政府報告書(2006 注6)に掲載されている、事故後19年間の子ども(0—14歳)と青少年(15—18歳)の甲状腺がん発生数(p.70)である。

そもそも、甲状腺がんは子どもがあまりかからない病気ということは世界的に共通しており、チェルノブイリの甲状腺がんに関する論文でもたびたび指摘されている。事故前(1982〜1985)のウクライナのこどもの甲状腺がん発生率は10万人中0.04〜0.06件とされており、それが1990〜1992年には0.23〜0.41に増加した。汚染の酷い地域キエフ州では1992年に2.45にまで増加した(注7)。福島と比較すると、「甲状腺検査評価部会」と「県民健康調査検討委員会」が認めたのは4年後に50〜60倍に増加だから、ウクライナよりも進行が速いということではないだろうか。

ベラルーシの子どもたちの甲状腺がん発生率

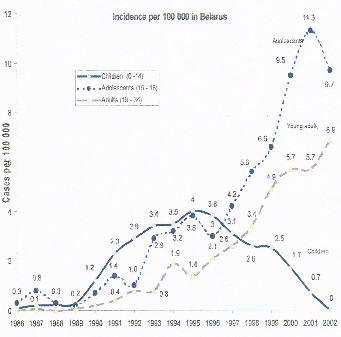

チェルノブイリによる被害がより酷かったとされているベラルーシにおける甲状腺がん年間発生率のグラフが、国際原子力機関IAEAが開催した2005年の会議「チェルノブイリ―前進するための振り返り」(Chernobyl: Looking Back to Go Forward)で発表された(注8)。その論文「チェルノブイリ事故のがん被害」(Cancer Effects of the Chernobyl Accident)によると、事故前のベラルーシにおける子どもたちの甲状腺がんの発生率は年間100万人に0.3〜0.5件(0.3〜0.5 cases per million per year, p.84)とされている。

ベラルーシにおける甲状腺がん発生率 対10万人

このグラフ(注9)は、非常にわかりにくい。まず年齢区分が事故当時のものなのかは明記されていない。0〜14歳の子どもの発生率が1996年以降減少し、2002年にはゼロになっていること、19歳から34歳の若者の発生率が96年以降上昇している理由など、論文の中で極めてわかりにくい形で説明されている。結論として、この年齢区分が事故時の年齢ではなく、診断時の年齢であること、したがって事故時0歳児は2002年には16歳になっており、事故時18歳は34歳になっているため、2002年に子どもの発生率がゼロ、青少年の発生率も低下傾向を見せ、19〜34歳のグループが上昇し続けているということである。

このグラフの数値によると、事故1年目に15〜18歳の罹患率が10万人に0.3というので、事故前の100万人に0.3〜0.5件と比較して10倍、2年目には27倍の増加ということになる。0〜14歳の子どもの罹患率増加は4年目以降からというグラフの結果だ。

チェルノブイリ事故による甲状腺がん調査の研究者から福島へ警告

「乳頭がんであればその生物学的特性から定期的な経過観察という選択肢もあり得る」という日本の専門家達は、「74%にリンパ節転移、4%(2人)に肺転移」(2014年11月11日時点)という事実との関連をどう説明するのだろうか。チェルノブイリ事故による小児甲状腺がん(乳頭がん)の性質に関しては、早くから進行の速さと転移の多さが指摘されている。WHOの「甲状腺パイロット・プロジェクト」(1993 注7)の報告者N.D. Tronko他(ウクライナ医学アカデミー放射線医学センター)は、以下のように述べている。

事故後5年間に年平均22人(1990年には10万人に0.23人、1992年に0.41人)に増加し、事故前の10倍に増加したことになる。14歳以下の子どもの方が15歳以上よりも罹患速度が速いこと、男女比には大きな違いがないこと、発見理由はスクリーニングが全体の50%で、親が気付いてが40%、残りの10%は他の問題で医者に行ってみつかる場合だった。親や医者は甲状腺がんの深刻さについて認識が薄く、医者が検査に来た子どもの43%しか再検査や手術に [専門病院に] 送っていない。のう胞や結節がなく、リンパ節が腫れているだけだから見逃されて、6か月から4年間も放置されたケースもある。がんが見つかった場合の治療で、全摘出を主張する医者とがん部分だけ摘出すべきだという医者のグループがある。我々はリンパ節は転移していない限り、温存すべきだという意見だ。リンパ節はがんをブロックする役割があるからだ。

福島の場合と同じなのは、発見された60%以上の子どもの甲状腺がんが頸部リンパ節に、8.6%が肺へ転移していたことだ。一方、最新の論文(2015年2月)「チェルノブイリ事故後の放射性ヨウ素に被ばくしたベラルーシの子どもと青少年のスクリーニング3巡(1997-2008)中に見つかった甲状腺悪性病理所見の分析」(注10)の研究リーダーが、福島へ警告を発している。カリフォルニア大学サンフランシスコ疫学生物統計学部助教授のリディア・ザブロツカ(Lydia Zablotska)がカリフォルニア大学ニュースにインタビューされた記事の中で語っているので、抄訳する(注11)。

記者:研究者たちが初めて発見したのは、放射性ヨウ素に被ばくすると甲状腺がんの中でも非常にアグレッシブな[攻撃的、進行が速い]タイプを引き起こすということだった。チェルノブイリ事故のフォールアウトに被ばくした当時子ども、青少年だったベラルーシの12,000人を調査した結果である。チェルノブイリ事故後20年間、甲状腺がんを検査した結果、事故後すぐに計測された甲状腺の線量が高ければ高いほど、腫瘍がアグレッシブだという特徴があることを発見した。ザブロツカが率いる研究グループは、放射性ヨウ素被ばくが良性から悪性まで甲状腺のあらゆる病気を引き起こすことを初めて証明した。甲状腺の良性被包性腫瘍は濾胞腺腫と呼ばれ、甲状腺がんと同じような治療法:甲状腺の摘出、ホルモン治療を受けることになり、生涯ホルモン治療をすることは経費もかかり患者にとっては厳しい。

この研究の発見は福島の原発事故で放射性ヨウ素のフォールアウトに被ばくした人たちにとって密接な関係を持つとザブロツカは言う。

ザブロツカ:私たちのグループは以前、放射性ヨウ素に被ばくすると、線量の多さに比例して甲状腺がんのリスクが有意に増加することを証明しましたが、この新研究では、放射線被ばくがもっとアグレッシブな臨床特性を持っていることを証明しています。

子どもや青少年の時にフォールアウトに被ばくした人たちは、最もリスクが高く、定期的に甲状腺のスクリーニングをするべきです。なぜなら、このがんはアグレッシブで、非常に速く広がるからです。放射線によって起こる腫瘍のアグレッシブな性質に医師は目を向ける[気付く]べきです。そしてこのリスクの高い人たちを注意深くモニターすべきです。

論文そのものから、素人市民が理解できたのは、「組織学的特徴としてリンパ管への浸潤、甲状腺内の浸潤、多病巣性などのアグレッシブな性質を伴う。潜伏期間は線量と相関していない。52人の患者は自分で甲状腺がんを見つけ、1997年に診断されたが、事故の時は小さくて、スクリーニングでみつかった人たちに比べると、異なる固形がんの確率がずっと高い」という点だ。最後の点が示しているのは、甲状腺検査評価部会で執拗に、甲状腺がん多発は「過剰診断/診療」のせいだと主張し、検査を中止すべきだと理解できる発言をくり返した渋谷健司氏の主張通りにしたら、転移して「異なる固型がんの確立がずっと高」くなるということではないだろうか。

更に心配な報告は2002年の論文「ベラルーシにおける甲状腺がん」(注12)である。2000年までの15年間でベラルーシの18歳以下の子ども(被ばく当時)のうち1,500人に甲状腺がんがみつかり、事故による「放射線が引き起こした甲状腺がん」患者の73%にリンパ節転移があり、「放射線が引き起こした」甲状腺がんは「極度にアグレッシブな性質を示し、子どもの肺転移は16.6%に上昇した」と、はっきりと、事故による放射線影響で引き起こされた甲状腺がんと書かれている。その上、「事故で被ばくした甲状腺がん患者1,500人のうち、11人(子ども3人、青少年2人、成人6人)が遠隔転移によって亡くなった」こと、「3〜9mmの微小がんの患者377人(6〜33歳)でも、多病巣性に発展した(17%)という。

チェルノブイリ被ばくの専門家・山下俊一氏の矛盾

前述のIAEA開催2005年会議「チェルノブイリ―前進するための振り返り」で発表された論文「チェルノブイリ事故のがん被害」(注8)には、この調査がIAEAの「チェルノブイリ・フォーラム健康に関する専門家グループ」(Chernobyl Forum Expert Group on Health)のために準備されたものだと記されている。その「専門家」が「事故のがん健康影響」(the cancer health effects of the accident)を審査し、35人の「専門家」の中に「Mr 100mSv」として福島第一原発事故後に知られるようになった山下俊一氏の名前もあげられている(p.77)。

山下氏が審査したカーディス博士の論文を抄訳する。

現在までに[事故から19年]発見された甲状腺がんの大多数が子どもの時に被ばくしていることは、甲状腺がんが事故の放射線被ばくによるものだとしてほぼ間違いない(p.85)。子ども時代、青少年時代に被ばくした人たちに甲状腺がんのリスクが高いということは明らかである(p.87)。

1997〜2001年までに、汚染が最も酷い地域(積算平均線量40mSvかそれ以上)において、汚染が最も少ない地域に比べて、乳がんリスクが2倍にのぼった(pp.91-92)。被ばく時期に若かった女性の乳がん率が最も高く、限局性乳がんと転移性乳がんの両方が見られた。最近の調査研究でわかったのは、汚染が最も酷い地域の閉経前の女性の乳がん率の上昇が放射線によって引き起こされたことである。被ばくした人々についてのその他の調査研究が示しているのは、被ばくによるがんとして知られている甲状腺がんや白血病と並んで、子ども・青少年時代に外部被ばくした女子の間における乳がんリスクが最も高いがんリスクだということである(p.92)。

重ねて確認するが、これは山下俊一氏が審査し、IAEAでも認められた論文である。同年に山下氏はカーディス博士と共著で、「子ども時代に放射性ヨウ素131に被ばくした後の甲状腺がんリスク」という論文(注13)を発表している。この中で「安定ヨウ素剤を服用した者には3倍のがん低減率が見られた(p.728)」「この結果に我々は驚いた。なぜならヨウ素が足りている地域ではヨウ素の補足はほとんど意味がない(追加利点はない)と思っていたからである(p.730)」と山下氏は述べている。

チェルノブイリ原発事故で被ばくした子どもたちの状況を熟知している山下氏はなぜ福島の子どもたちには安定ヨウ素剤服用を阻止し、更に首相官邸ホームページに「福島県における小児甲状腺超音波検査について」という文章を発表して、「検査で発見されたのは、原発事故とは直接的な関係が無い『自然発症(福島だけでなく、どの地域で検査をしても一定の確率で発見される)の小児甲状腺癌』であり、前述の通りスクリーニング効果[それまで検査をしていなかった方々に対して一気に幅広く検査を行うと、無症状で無自覚な病気や有所見<正常とは異なる検査結果>が高い頻度で見つかる事]であると評価しています」と力説するのだろうか。更に「甲状腺癌は発育が遅く、かつ若いほど治療成績が良い事が知られています」と、チェルノブイリ研究とは正反対のことを述べている(注14)。

このような科学的根拠のない「安全論」を広めれば、被害を拡大させるのは目に見えている。山下氏の目的は何なのだろうか。2011年5月に福島県立医大主催の会議で、福島県は「国際的には最大の実験場という見方がある」(注15)と山下氏は力説したという。

その3か月後にもドイツの週刊誌『シュピーゲル』のインタビューで同主旨の発言(注16)をくり返している。「福島事故後を研究する『市民は放射線恐怖症にかかっている』」(2011年8月19日)と題するインタビュー記事の中で、健康調査は県民200万人を対象とする「大規模な事業で、科学的記録を作るだろう」と強調した。

この記事の全訳は中村隆市氏のブログに掲載されている(注17)。

『シュピーゲル』の記者も山下氏の発言に呆れ返った様子だが、山下氏の発言の中で特に気になるのは、市民の混乱を加速させたのが政府による20mSvへの引き上げという箇所である。ICRP(国際放射線防護委員会)が核危機の際には20〜100mSvの制限値を設けるよう提案したのに対し、日本政府は安全サイドに立って20mSvを選択し、それが「市民を混乱させ、不安にさせた」と言うのである。100mSvを採用すべきだったと読めるような発言である。

甲状腺がんの激増は被ばくの影響ではないという委員会の評価は科学的?

シュピーゲル誌のインタビューで、山下氏は市民・国民が東京電力と日本政府に不信感を持つ理由を、「事故のせい」と言い、隠蔽や虚偽がくり返されるからと言わない。そして、「放射線の直接的な影響はないでしょう。線量は低過ぎます。がんも起こらないし、がんによる死亡も予想されません」と主張し、この主張は3年後の現在も福島県県民健康調査検討委員会座長の星北斗氏などによって踏襲されている。

2015年2月の論文でザブロツカらが証明した事実「線量の多さに比例して甲状腺がんのリスクが有意に増加する」というのは、日本の場合にも当てはめられる筈だ。だからこそ、カルディコット博士が、福島で事故から4年たたないうちに多くの子どもたちに甲状腺がんが「発症したということは、日本の子どもたちが高レベルのヨウ素131に晒されていることがほぼ確かで」、「他のがんの発症率も上昇することはぼぼ間違いない」(注18)と述べているのだ。

甲状腺検査評価部会と県民健康調査検討委員会が「被ばく線量が、チェルノブイリ事故と比べてはるかに少ない」から甲状腺がんの増加は被ばくの影響ではないと主張する根拠はあるのだろうか。環境省の「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議専門家会議」の座長を務めた長瀧重信氏自身が2011年にヨーロッパ甲状腺学会で、福島の放出放射線レベルはチェルノブイリの10倍以上と報告したことを8—5—5で紹介した。その後、2013年3月11〜12日に、ヘレン・カルディコット博士がニューヨーク医学アカデミーで主催した福島の医学的・生態学的影響についてのシンポジウムで、原子炉の専門家が「流出量がチェルノブイリの10倍に達していることは周知の事実だ」(注19)と発表した。

本サイト8—5—3「安定ヨウ素剤が配布・服用されなかった経緯」で紹介したが、安定ヨウ素剤服用の目安であった6,000cpmを、3号機爆発の2011年3月14日に福島県は独断で10万cpmに引き上げた。この数値は「1歳児甲状腺等価線量1000mSvの水準」とされている。4号機爆発の3月15日にスクリーニングされた県民は8万cpmだった。

「被ばく線量が、チェルノブイリ事故と比べてはるかに少ない」という主張に根拠がないことは、甲状腺被ばくの測定を行わなかったので明白である。推計しかできない上に、その推計に問題がある。推計を委託された放射線医学総合研究所の担当者が問題点を指摘している(注20)。IAEA主催会議(2005年)で公表され、山下氏が審査し認めた論文に、「平均実行線量推計値」(p.81)が出されている。チェルノブイリの場合、「堆積濃度/線量」は土壌汚染による外部被ばくとセシウム摂取(飲食物等)から起こる内部被ばくによるとされている(注21)。

作業員(1986〜1987, 30kmゾーン): 100mSv

1986年避難者: 33mSv

汚染地域の住民(セシウム137が555kBq/㎡以上*) 50mSv(**)

汚染地域の住民(セシウム137が37kBq/㎡以上) 10mSv(**)

*厳戒管理区域(堆積濃度が37kBq/㎡以上の地域にも含まれる)

**1986〜2005年の期間

セシウム汚染濃度については、2011年5月24日開催の原子力委員会でNUMO(原子力発電環境整備機構)フェローの河田東海夫氏が「チェルノブイリ事故に比べ、面積的には一桁狭いが、濃度的には同事故に匹敵する土壌のセシウム汚染が生じている」と報告している(注22)。

日本の場合、チェルノブイリよりも悪いのは、現在に至るまで、新たな放射性降下物が降り続いていることである。チェルノブイリでは環境中に放射性物質を放出しないように石棺の建設が急がれ、その結果、放出が抑えられたと『ウクライナ報告書』にもある。福島の場合は、チェルノブイリと違って、4基分の原子炉から放射能が放出され続けていることは、最新の東京電力発表「原子炉建屋からの使い的放出量の評価結果(2015年4月)」や、原子力規制委員会の「定時降下物モニタリング」を見れば(http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/195/list-1.html)一目瞭然だ。2015年4月に1〜4号機原子炉建屋からの追加放出量は、セシウム134/137が毎時96万Bq、希ガス23億3600万Bqと発表された(注23)。これに加えて、高濃度汚染水の流出が続いており、とどまるところを知らない汚染状況なのは周知の事実だ。

放射性ヨウ素の降下量は、福島県と宮城県についてはデータがないが、その他の都道府県については文部科学省のデータをもとに地図化しているサイトがある(注24)。これを見れば、健康被害を心配しなければいけない地域が広範囲に広がっていることがわかる。

注1:2011(平成23)年度、2012(平成24)年度、2013(平成25)年度の数値は資料3-1の27ページ。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/115321.pdf2014(平成26)年度の数値は資料3-2の32ページ。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/115322.pdf注2:http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/115335.pdf

甲状腺評価部会(3月24日)で提出された「中間とりまとめ」にはなかった「数十倍のオーダーで多い」という文言が、5月18日開催の「県民健康調査検討委員会」で提出された際に加えられていたことを、おしどりマコ氏が指摘している。「甲状腺がん『数十倍のオーダーで多い』(甲状腺評価部会中間とりまとめ)」『おしどりポータルサイト』2015年5月21日

http://osidori-makoken.com/?p=1094注3: 転移率の正確な数値は、鈴木真一氏が「日本癌治療学会」で2014年8月28日に報告したという報道がある。8割超が「腫瘍の大きさが10ミリ超かリンパ節や他の臓器への転移などがあり、(中略)2人[54人中]が肺にがんが転移していた」と報道されている(共同通信)。「甲状腺がんの子供『原発影響考えにくい』 福島の検査で学会」『日本経済新聞』2014年8月28日

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG2803U_Y4A820C1CR8000/この後の「甲状腺検査評価部会」(2014年11月11日)では、これらの数値が率で示され、「リンパ節転移は74%」、遠隔転移[多発性肺転移]が4%とされている。「資料3 手術の適応症例について」

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/90997.pdf注4:岡田広行「がん発症を疑う所見なし、県民不安解消に努力—福島県の小児甲状腺検査キーマンに聞く―」『東洋経済ONLINE』2012年7月11日

http://toyokeizai.net/articles/9471注5:津田敏秀「2015年2月12日第18回福島県『県民健康調査』検討委員会発表の甲状腺がんデータの分析結果」『科学』2015年4月号、pp.0335-0337.

注6:ウクライナ緊急事態省(2006)『ウクライナ政府報告—チェルノブイリから20年—未来への展望』Ministry of Ukraine of Emergencies and Affairs of population protection from the consequences of Chornobyl Catastrophe (2006), 20 years after Chornobyl Catastrophe: Future Outlook, p.70,

http://chernobyl.undp.org/russian/docs/ukr_report_2006.pdf注7:WHO (1993) International Programme on the Health Effects of the Chernobyl Accident: Thyroid Pilot Project, Incidence of clinical and morphological features of thyroid cancer among children and adolescents in Ukraine after the Chernobyl accident, p.5.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62668/1/PEP_93.25.pdf?ua=1.pdf注8:E. Cardis (2008), “Cancer Effects of the Chernobyl Accident”, CHERNOBYL: LOOKING BACK TO GO FORWARD: Proceedings of an International Conference on Chernobyl: Looking Back to Go Forward Organized by the IAEA on Behalf of the Chernobyl Forum and Held in Vienna, 6-7 September 2005, IAEA

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1312_web.pdf注9:上記のIAEA文書中の図は鮮明ではないので、同じ図を掲載している以下の文献から引用した。

Ian Fairlie & David Sumner (2006) The Other Report on Chernobyl (TORCH): An Independent Scientific Evaluation of Health and Environmental Effects 20 Years after the Nuclear Disaster Providing Critical Analysis of a Recent Report by the IAEA and the WHO, Commissioned by Rebecca Harms, MEP, Greens/EFA in the European Parliament

http://www.chernobylreport.org/torch.pdf注10:Lydia Zablotska et at. (2015) “Analysis of thyroid malignant pathological findings identified during three rounds of screening (1997-2008) of a Belarusian cohort of children and adolescents exposed to radioiodines after the Chernobyl accident”, Cancer, 2015 February 1; 121 (3): 457-466, doi: 10.1002/cner.29073. 以下のサイトからアクセスできる。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25351557注11:Laura Kurtzman “Radiation Exposure Linked to Aggressive Thyroid Cancers: International Team Studied Children and Teens Exposed After chernobyl”, UC San Francisco, October 27, 2014

(カリフォルニア大学サンフランシスコ・ニュース「放射能被ばくはアグレッシブな甲状腺がんに関係する―国際研究チームがチェルノブイリ事故に被ばくした子どもとティーンズを調査—」)

https://www.ucsf.edu/news/2014/10/120011/radiation-exposure-linked-aggressive-thyroid-cancers注12: Evgueni P. Demidchik et al. (2002), “Thyroid cancer in Belarus”, International Congress Series 1234 (2002) 69-75.

http://www.researchgate.net/profile/Yuri_Demidchik/publication/223167962_Thyroid_cancer_in_Belarus/links/0deec51f0d975067a4000000.pdf注13:Elisabeth Cardis et al., “Risk of Thyroid Cancer after Exposure to 131I in Childhood”, Journal of the National Cancer Institute, Vol. 97, No.10: 724-32., May 2005.

山下氏の名前は最後から2番目に掲載されている。

http://jnci.oxfordjournals.org/content/97/10/724.full.pdf注14:山下俊一「福島県における小児甲状腺超音波検査について」、首相官邸「東日本大震災への対応〜首相官邸災害対策ページ〜」

http://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g62.html注15:「『福島県は世界最大の実験場』『1ミリで支援』山下俊一氏」『OurPlanet-TV』2015年5月19日

http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1917注16:発言が簡単に『現代ビジネス』で紹介されている。「『ミスター大丈夫』山下俊一教授がまたしでかしたトンデモ発言」『現代ビジネス』2011年9月13日

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/19050Cordula Meyer, “Studying the Fukushima Aftermath ‘People Are Suffering from Radiophobia’”, SPIEGEL ONLINE, 08/19/2011(「福島事故後を研究する『市民は放射線恐怖症にかかっている』」『シュピーゲル』2011年8月19日

http://www.spiegel.de/international/world/studying-the-fukushima-aftermath-people-are-suffering-from-radiophobia-a-780810.html注17:「山下俊一教授に独シュピーゲル誌がインタビュー」『中村隆市ブログ 風の便り』2011年8月22日

http://www.windfarm.co.jp/blog/blog_kaze/post-5924注18:ヘレン・カルディコット「はじめに」、ヘレン・カルディコット(監修)(2015)『終わりなき危機』、ブックマン社。

注19:アーノルド・ガンダーセン「いつ何を知ったのか」、前掲書、12章、p.154.

注20:榊原崇仁「放射性ヨウ素内部被ばく 線量推計に問題点あり」『中日メディカル』2014年5月26日

http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20140528132907219注21:カーディス博士が引用したUNSCEAR2000の定義とされている。European Commission (2011) Radiation Protection No 170: Recent scientific findings and publications on the health effects of Chernobyl Summary report, Working Party on Research Implications on Health and Safety Standards of the Article 31 Group of Experts,

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/170.pdf注22:河田東海夫「土壌汚染問題とその対応」第16回原子力委員会資料第2号、2011年5月24日

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2011/siryo16/siryo2.pdf注23:東京電力の2015年5月25日付け報告<参考資料>「原子炉建屋からの追加的放出量の評価結果(2015年4月)」

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/2015/images/additional_amount_150525-j.pdf

この報告を報道したメジャー・メディアがあるのかわからないが、海外に向けて重要な情報を発信し続けているFUKUSHIMA DIARYの6月6日付け記事によって知った。

http://fukushima-diary.com/2015/06/still-960000bq-of-cs-134137-and-2336000000bq-of-noble-gas-discharged-from-reactors-to-the-air-every-single-hour/

注24:「幻の放射性ヨウ素汚染地図を復活させる【日本全国・47都道府県まとめ】『福島原発事故後の日本を生きる』2014年6月29日

http://www.sting-wl.com/iodine-map3.html